会報「欅」16号 20250123

福島同窓会会員の皆様

放送大学福島同窓会会長 西村洋文

皆様にはいつも同窓会の運営にご協力をいただき、ありがとうございます。また福島学習センターからも日頃からご支援を賜り、感謝を申し上げます。今年度の同窓会運営は、昨年度と同様会員相互の親睦を図るため、健康管理に十分注意を払いながら皆様参加型の各種事業を会津学知会との連携も図りながら幅広く次の通り行っております。

主なものとして、通常総会、東北北海道地区交流会、浜通りフィールドワーク、歴史散策、芋煮会、ミニ講演会、猪苗代湖水環境フォーラムがあります。

このほか、会報誌の発行(年2回)、学位記授与式への出席(3/30・31,9/28・29)、

役員会(随時)、猪苗代湖と流入する河川の水質調査(随時)を行っております。

以下主な事業の概要を述べますが、通常総会を除く事項の詳細については別途記事を掲載しておりますのでご覧ください。

○ 通常総会(5月21日)

学習センター所長中田様にもオブザーバーとしてご出席いただき、前年度の同窓会活動や今年度の事業計画について報告・討議を行い、総会後の懇親会では、楽しく歓談しました。通常総会の詳細については、すでに皆さまには報告済みです。

○ 東北北海道地区交流会(8月31日・9月1日)

北海道札幌市で開催され、当同窓会からは3名が出席して大学本部や同窓会連合会からの説明を受けたほか、各同窓会の運営などについて意見交換を行いました。

○ 浜通りフィールドワーク(9月8日)

同窓会連合会副会長の須藤様にも参加していただき、復興中の浜通りの状況を研修しました。研修途中大熊町交流施設に立ち寄り、持参した民芸品人形を寄贈しましたが、後日大熊町からは礼状をいただきました。

○ 歴史散策(10月6日)

私は私事都合により欠席しましたが、参加した皆様からは秋晴れの中で会津の由緒ある遺跡を巡るなど、充実した1日を過ごしたと伺っております。

○ 芋煮会(10月13日)

郡山市緑水苑で開催し、学習センター所長の中田様にもご出席いただき、秋の味覚を堪能しました。会食後は晴れ男・晴れ女の皆様のお陰で爽やかな秋晴れの中、手入れの行き届いた広大な緑水苑を楽しく語らいながら散策しました。

○ ミニ講演会(11月10日)

会津稽古堂で開催され、日本女性初のアメリカ本土移民である会津出身の『おけい』について、その生涯を学びました。

○ 猪苗代湖環境フォーラム(12月7日)

猪苗代町の『ホテルリステル猪苗代』で福島県庁主催により開催されましたが、そこで同窓会が6年に亘り調査した猪苗代湖とそれに流入する河川の水質について、ポスター展示と共にプロジェクターを併用した口頭説明を行いました。なおその際には学習センターからいただいたパンフレットや

グッズを関係者に配布するなど、放送大学のPRも併せて行っております。

このほか今年度の特記事項としては、同窓会連合会からの助成金を初めて活用してSSD(ソリッドステートによるデータ記録媒体)を購入し、水質調 査での膨大な写真などのデータ保存に活用しております。助成金については 同窓会の運営に寄与するよう今後も活用すべく検討を進めてまいります。

福島同窓会は皆様の同窓会です。今後もより良い運営を図っていきたいと考えておりますので、皆様のご支援・ご協力をいただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

第11回放送大学同窓会 東北・北海道地区交流会の報告

監事 山田涼子

2024年度 令和6年8月31日(土)9月1日(日)の2日間、北海道学習センター(北大構内)にて行なわれた。

交流会の目的1.東北・北海道地区同窓会が一堂に会し、公開講座を通して知見を深める。

2.大学本部や同窓会連合会の最新情報を取得し、それぞれの同窓会運営等について情報交換を行い、忌憚ない意見交換して母校を支える活動をバージョンアップする。

3.地区交流会開催地の歴史や文化財を共有し、体感することによって、地域に根ざす放送大学での生涯学習の必要性を実感し、広く一般の人々に広報する。

放送大学本部から学長補佐 安池智一氏・北海道学習センター所長 山田義裕氏・北海道学習センター事務長長尾かなえ氏・連合会本部会長 南谷雄司氏・連合会本部副会長 須藤國夫氏・北海道同窓会・旭川同窓会・青森同窓会・岩手同窓会・宮城同窓会・山形同窓会・福島同窓会 合計24名(ズーム参加5名)で行われた。

第一日 北海道同窓会の大内幹事の司会進行で始まり、第一部 アカデミックカフェ公開講座に参加させていただいた。講師は北海道学習センター所長の山田氏。「ネット社会の<わたし>は何処に」。自伝的記憶、ウェブ空間、現実と仮想、現代の問題等を解りやすく講演された。現代の拡散されているSNS、顔の見えない空間での個、その中で自分を立志し自立していけるか。又、それが本当の自分なのか。SNSに翻弄され自分の存在そのものを見失う現実。だが将棋界はAIを活用し、戦っているが、AIだけじゃなく古文書に残されている指し方を見直し自分なりに工夫をしていると話されました。意志決定するのはAIかメディア化された私か自伝的記憶の私か!

第二部 北海道同窓会会長挨拶、北海道学習センター所長挨拶、放送大学本部学長補佐から放送大学近況報告、同窓会連合会本部会長・副会長報告、各同窓会は同窓会情報交換会報告シートをもとに質問や意見が有り実りある場となった。

第二日 ウポポイ(国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園、慰霊施設)白老町に有り、車で札幌から一時間三十分に位置している。車中では北海道同窓会の中根会長がアイヌ民族の歴史や日本が犯してきた過ちを話された。アイヌ文化の復興・尊厳・差別のない多様で活力ある社会の象徴がウポポイと紹介された。

浜通りフィールドワーク

副会長 庄司利則・事務局長 佐藤 修

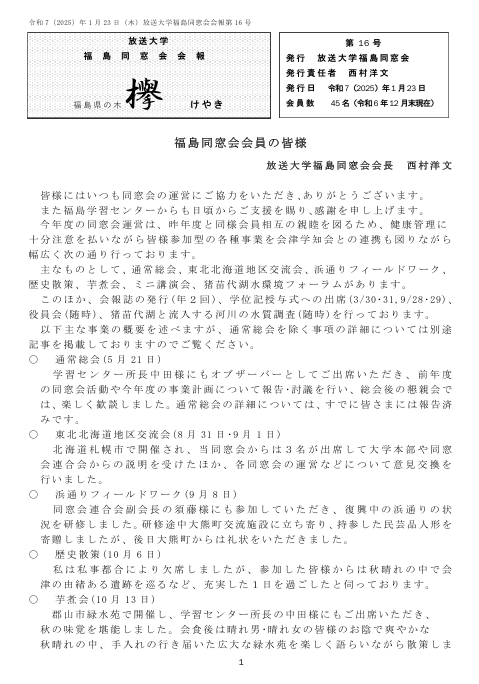

昨年に続く今回研修は、9月8日(日)現地の常磐線JR大野駅前駐車場(双葉郡大熊町)10時集合として県内外9名の会員が参加し、実施の目的を「歴史的事項として3.11復興を記録する価値あり」として行ってきています。

調査場所はJR大野駅~交流施設linkる大熊(大熊町)~東日本大震災原子力震災伝承館(双葉町)~震災遺構請戸小(浪江町)です。昼食場所の「道の駅なみえ」では、多くの人の賑わいの中で食事しながら復興の勢いを感じました。

トピックスとして「linkる大熊」の交流ブース内に会津学知会・福島同窓会連名で復興応援置物「起き上がり小法師他」を贈呈して大変喜ばれました。

後日大熊町からの礼状も届いています。

復興取組みの感想は、官民学一体となった廃炉に向けた安全確実な取組みや大熊町を始めとする特定復興再生拠点等を実感でき今後も継続し見守ります。

浜通りフィールドワークに参加して

理事 三瓶良男

令和6年9月8日 浜通りフィールドワークに参加して来ました。当日は大野駅前に集合し、栃木同窓会の須藤副会長様と会津学知・福島同窓会メンバー8名を含め総勢9名で震災後の災害復興に取組んでいる現地を確認しました。移動中の風景では、農地がメガソーラー発電所に変貌した所が多く見受けられ、大野駅に到着した時に丁度JR常磐線が着き復旧後の常磐線は単線でしたが、乗降者もあり、インフラ環境も進歩していると実感できました。 また、駅前付近に県立大野病院が建屋を増築中でこちらも帰還住民の医療の体制を整えるインフラを印象付ける状況でした。次に向かったのは大熊町交流施設Linkる大熊を訪れ会津の張り子人形2体(起上り小法師、首振り飾り馬)を寄贈致し、放送大学同窓会として被災地に寄添っている事をお伝え致しました。 次に震災遺構の旧請戸小学校を訪問しました。校舎は東側を向いた2階建で、前には校庭が広がり、その延長先には太平洋が見えるといった震災以前は景観に恵まれた校舎だったと想像します。それが震災時には2階教室の床下迄津波に襲われその痕跡が展示してあり、威力のすごさには言葉を失う規模でした。しかし、幸いにも生徒全員が一人の犠牲者も出さずに地震発生から津波が来る約3〜40分の間に高台に逃げるとの認識で2Km離れた大平山迄徒歩で避難したとの事です。ここで重要な教訓、災害時は「自分の命は自分で守る」の徹底が、人命を守る事だと痛感しました。 -以上 三瓶(記)-

歴史散策 会津若松鶴ヶ城本丸・内堀

副会長 庄司利則

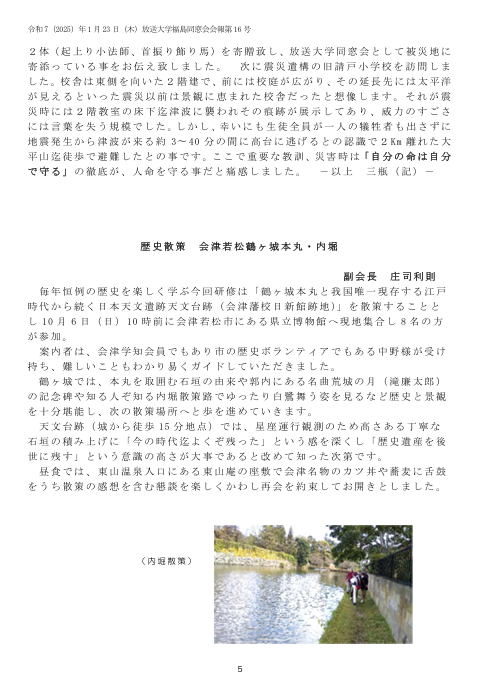

毎年恒例の歴史を楽しく学ぶ今回研修は「鶴ヶ城本丸と我国唯一現存する江戸時代から続く日本天文遺跡天文台跡(会津藩校日新館跡地)」を散策することとし10月6日(日)10時前に会津若松市にある県立博物館へ現地集合し8名の方が参加。

案内者は、会津学知会員でもあり市の歴史ボランティアでもある中野様が受け持ち、難しいこともわかり易くガイドしていただきました。

鶴ヶ城では、本丸を取囲む石垣の由来や郭内にある名曲荒城の月(滝廉太郎)の記念碑や知る人ぞ知る内堀散策路でゆったり白鷺舞う姿を見るなど歴史と景観を十分堪能し、次の散策場所へと歩を進めていきます。

天文台跡(城から徒歩15分地点)では、星座運行観測のため高さある丁寧な石垣の積み上げに「今の時代迄よくぞ残った」という感を深くし「歴史遺産を後世に残す」という意識の高さが大事であると改めて知った次第です。

昼食では、東山温泉入口にある東山庵の座敷で会津名物のカツ丼や蕎麦に舌鼓をうち散策の感想を含む懇談を楽しくかわし再会を約束してお開きとしました。

会員懇親会アトラクション「芋煮会」を開催

事務局長 佐藤 修

今年度の会員懇親会アトラクション「芋煮会」は、10月13日(日)に昨年度と同じ郡山市喜久田町の四季の里「緑水苑」で行いました。西村会長をはじめ、7名の会員と福島学習センターの中田所長の8名が参加しました。今年は天候に恵まれ見ごろを迎えた紅葉に囲まれて芋煮とバーベキューを楽しみました。また、苑内に常設されたテント内では、この1年間実施した湖美来事業による猪苗代湖環境状況調査の成果をポスター掲示し、参加者の皆さんに説明するとともに、調査途中の観光スポットの散策や道端での野菜直売所での買い物など、調査に参加された方たちの話で盛り上がりました。このポスター掲示は苑内を訪れた多くの人たちにも見て頂くことができ、放送大学福島同窓会の活動の様子を理解いただくとともに放送大学のアピールになったものと思います。芋煮とバーベキューとおしゃべりを楽しんだ後は、鯉の泳ぐ池の周りを散策し、見ごろを迎えた紅葉を楽しみました。

芋煮会の開催は今回で3回目になります。来年度も嗜好を凝らしたものにしたいと考えています。会員の皆様、たくさんの参加をお待ちします。

※今年度芋煮会は会報「欅」でのご案内のみのため、わかりにくく利用しにくいものになったことをお詫びします。来年度はわかりやすい内容でのご案内にしたいと思います。

ミニ講演会 会津の女性群像~しなやかに強く~

副会長 庄司利則

本年は「会津のおけいの生き方」にスポットをあて「17歳で夢と希望を抱き日本初米国本土女性移民となり、19歳に儚く米国で逝去する迄の生き方」を深掘りするものです。11月10日(日)13時の開始時刻になると会場である会津若松市の「会津稽古堂3階研修室」には、一般市民並びに会員の皆様20名近くの方が参加し講演に聞き入りました。講師は、成田様(会津若松市地域教育コーディネーター)にここ数年間お願いし、豊富な資料とギター片手に時には唄いながらのユニークな進め方で大いに講演会を楽しく盛り上げていただきました。

なおこれ迄の講演では、演題として本県の偉人野口英世・山本八重の生き方・3.11大震災を伝える意義・伝統文化等幅広く行っています。講師は、テーマ毎に放送大学講師・県立博物館学芸員・野口記念館学芸員等にお願いし見分を広げる良い機会となるように努めています。皆様の参加をお待ちしております。

猪苗代湖 湖美来フォーラム

副会長 庄司利則・理事 三瓶良男

イベントは12月7日(土)にホテルリステル猪苗代で「猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会」により「猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全フォーラム」として年に1回開催(協議会長は細川了福島県生活環境部長)され、県内外から106名の方々が参加(福島同窓会も4名参加)し水環境保全活動に対する意識高揚の良い機会となりました。

フォーラムでは、メインプログラムとして、フォトコンテストの表彰式や基調講演、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼流域の水環境保全活動の事例発表(福島同窓会が口頭で15分間発表・他に1チームあり)を行いました。発表内容は、湖美来(みずみらい)事業として取り組んでいるテーマ「猪苗代湖の定点観測地点での景観同一アングル撮影記録並びに水質観測等による水辺の環境保全状況調査」で、発表の様子を「水環境保全フォーラムYou

Tube」でご覧頂けます。またサブプログラムとして参加した「ポスターセッション」による事業内容紹介では、ご来場の皆様に放大の良さも併せてPR(グッズ配布)させていただくことができました。 なお湖美来事業は、社会貢献・研修活動の一環として発足後の基盤固め時期を経た3年目の2018年5月から参加させていただいています。

放送大学では令和7(2025)年4月入学生募集中 出願期間

第1回:R6(2024)年11月26日(火)~R7(2025)年2月28日(金)

第2回:R7(2025)年3月1日(土) ~R7(2025)年3月11日(火)

(編集後記)

巳年は脱皮を繰り返し成長する年回りに当たるとききます。われらの福島同窓会もこのようにありたいと願うところです。